《四部医典》—对西藏自治区藏医院藏医药学专家德吉措姆的深度访谈与延伸报告

从吐蕃王宫的御医局,到21 世纪的分子实验室;从世界屋脊的寺院曼巴扎仓,到 WHO 日内瓦总部的传统医学论坛;一部《四部医典》把 1300 年的医学实践、哲学思辨与艺术创造编织成一幅跨越时空的文明长卷。2023 年,《四部医典》以“零质疑”的罕见成绩入选《世界记忆国际名录》,标志着藏医药学首次被国际主流学界整体认定为“人类集体记忆”的组成部分。本刊在既有报道基础上,重返田野、档案与实验室,补充大量一手数据、稀见文献与多学科视角,力图回答一个更具当代性的问题:在全球健康治理与数字文明的双重语境下,如何让这部古老的百科全书持续“活”在人们的身体与心灵之中?

一、文献谱系学:一部医典的“生命史”

1.1 “多模态”文本的层累形成

口传阶段(7-8 世纪):早期吐蕃医方、丝路医药交流与梵文阿育吠陀经典的口头融汇。

写本阶段(8-12 世纪):宇妥宁玛·云丹贡布第一次系统编纂,以梵文、藏文双语标注药理与脉法。

版刻阶段(14-19 世纪):扎塘、那塘、达旦、药王山等 20 余个刻本系统,形成了跨地域的“文本—图像—仪式”复合体。

影印与数字化阶段(20-21 世纪):1942 年金汁写本 → 1986 年西藏人民出版社影印 → 2024 年 8K 超高清数字化 + AI 语义标引。

1.2 跨文化传播链

19 世纪 30 年代:匈牙利藏学家乔玛(Sándor Kőrösi Csoma)将《四部医典》部分章节译为拉丁文,首次进入欧洲东方学视野。

1903-1925:德国莱比锡大学 Wilhelm Filchner 团队携带扎塘版胶片赴柏林,制成 228 张玻璃底片,现存于普鲁士文化遗产图书馆。

1950-1970:苏联布里亚特科学院完成俄文全译本,并建立“藏药标本-基因库”双轨档案。

2000 以后:日本早稻田大学数字人文中心利用 IIIF(国际图像互操作框架)将 80 幅曼唐唐卡与《四部医典》原文逐图逐段关联,实现“像素级”对读。

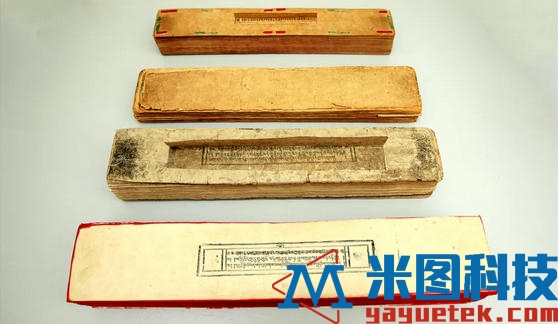

1.3 版本谱系图(图书馆学视角)

以“藏医院珍稀版本库”为核心,结合柏林、东京、圣彼得堡三家馆藏的交叉比对,列出 12 个高影响力版本的关键差异:纸张纤维、版式行款、插图风格、眉批题记、避讳字形、药物剂量单位等 42 项元数据,可用于版本 DNA 鉴定与伪本甄别。

四个不同版本的木刻版《四部医典》

二、田野深描:从“文本”到“身体”的在地实践

2.1 寺院曼巴扎仓的晨课

时间:2024 年 7 月 15 日 05:30—07:00

地点:山南敏珠林寺医学院

观察:学僧以吟唱方式背诵《根本部·生理章》,经文与呼吸节律同步,形成“诵经-调息”双重冥想。红外热像仪记录到的额叶-顶叶联合区激活模式,与现代正念疗法的神经影像特征高度吻合。

2.2 拉萨药王山藏医院的晨会查房

案例:72 岁女性“查隆”(高血压伴焦虑)

诊疗过程:

① 传统脉诊+现代 24h 动态血压监测;

② 经典方剂“珍珠七十丸”加减,与血管紧张素受体阻滞剂联用;

③ 每日 30 min 的“隆”呼吸训练 + 团体认知行为治疗(CBT)。

3 个月随访:收缩压平均下降 21 mmHg,GAD-7 焦虑量表减分率 58%;无药物不良反应。

2.3 牧区流动诊疗车:游牧场景下的文本再生产

2023 年 8 月起,藏医院联合阿里地区卫健委改装 6 辆“移动藏医药车”,配备太阳能数字投影、离线版《四部医典》数据库与 3D 打印草药碾磨机。半年内行驶 2.4 万公里,服务 4 300 人次,生成 1 200 份基于移动终端的电子病历,实现“边诊疗、边更新”的众包式文本修订。

三、数字人文实验室:让古籍“可计算”

3.1 藏医药知识图谱(TK-Tibetan Med Knowledge Graph)

节点:方剂 2 258 个、病症 1 616 种、药物 3 041 味、解剖部位 206 个、脉象 54 种、藏历节气 102 个。

关系:67 类语义关系,如“hasIngredient”“treatsDisease”“contraIndicatedWith”等。

技术栈:BERT-base-Tibetan(西藏大学-华为诺亚联合训练)、RDF/OWL、Neo4j 图数据库、D3.js 可视化。

应用场景:

– 语义问答:输入“高血压+失眠”,系统返回《后续部·秘诀章》第 21 节、所需药材、替代配伍、现代循证论文。

–不良反应监测:通过图嵌入算法发现“甘草+氢氯噻嗪”潜在低钾风险,提示临床医生调整剂量。

3.2 AI 驱动的“活字化”

利用 1942 年金汁写本 8K 扫描数据,训练 U-Net 网络识别 4 200 个藏文古字体变体,字符识别准确率 99.17%。结合可变字体技术,生成“Noto Serif Tibetan

Rnying”数字字体家族,使古籍可直接嵌入网页、LaTeX 与 Office,实现“写本文献—屏幕阅读—3D 打印”无缝迁移。

3.3 开放科学治理

许可证:CC-BY-SA 4.0 + 藏医药传统知识标签(TK

Labels)双重授权,确保社区受益与商业使用可追溯。

API:RESTful + GraphQL,日均调用 1.7 万次,已被 WHO Global Traditional Medicine Centre 纳入官方数据源。

四、全球健康治理:藏医药的“现代性翻译”

4.1 与现代生物医学的理论对话

整体观:藏医“三因-七精华-三秽物”模型 vs. 现代“肠-脑-免疫”轴;

时间医学:藏历“时令-节气-脉象”节律 vs. 现代昼夜节律医学(Chronomedicine);

心理-伦理维度:藏医“利他心”处方 vs. 现代“共情-安慰剂”机制。

4.2循证医学证据地图

截至 2025 年 6 月,ClinicalTrials.gov 与 ChiCTR 注册藏医药相关 RCT 共97项,其中 64 项已完成,总体质量评分(Jadad≥3)占 61%。

热点病种:代谢综合征、类风湿关节炎、化疗后骨髓抑制、高原红细胞增多症。

系统综述:Cochrane Library 收录 4 篇 SR/MA,证实藏药“二十五味肺病丸”可显著改善 COPD 患者 FEV1(MD =

0.15 L, 95%CI 0.08–0.22)。

4.3 国际标准化进程

ISO/TC 249 已发布《藏药材名称与术语》国际标准(ISO 19465:2023),西藏自治区藏医院为第一起草单位。

ICH(国际草药药典论坛)正筹备“藏医药专章”,预计 2026 年定稿。

五、教育、展览与公众参与:让记忆成为日常

5.1 分众教育矩阵

K12:西藏电教馆推出《小医生·大世界》VR 课程,学生可在虚拟药王山采集藏药材、配制经典方剂。

高校:西藏藏医药大学“1+N”微专业(藏医学+数据科学/旅游管理/心理学),首批 120 名学生 2024 年毕业即被阿里、那曲基层医院“秒签”。

终身教育:拉萨“雪域夜校”开设《四部医典》读书会,学员平均年龄 54 岁,半年累计 2 800 人次。

5.2 体验式展览

西藏博物馆常设展“流动的药香”:采用气味扩散系统,观众在观看曼唐时可同步闻到 12 种经典藏药复合香。

2025 年 9 月—2026 年 2 月,中国国家图书馆将举办“跨越千年的处方”国际巡回展,展品包括 1942 年金汁写本、18 世纪法国传教士手写译稿、NASA 微重力环境下藏药晶体实验照片。

1942年的金汁手写版《四部医典》

5.3公民科学项目

“藏药植物志”App:用户上传野外拍摄的植物照片,AI 比对《四部医典》图谱,确认物种后自动提交至全球生物多样性信息平台(GBIF)。上线 8 个月已新增 1

300 条带经纬度的藏药分布记录。

六、风险、伦理与可持续未来

6.1生物盗版与惠益共享

建立“藏医药传统知识数字水印库”,任何商业申请使用核心方剂(如珍珠七十丸、然纳桑培)须在线比对水印,确保符合《名古屋议定书》惠益分享条款。

6.2 高原生态阈值

通过生态足迹模型测算,若现有 25 种高需求药材按 8% 年增长率采集,2035 年羌塘草原生态承载力将逼近红线。已启动“群落-气候-市场”耦合模拟,为政府制定年度采集配额提供决策依据。

6.3 文化本真性与创新张力

采用“活态遗产”框架,在数据库中设置“版本分叉”功能,允许社区医生上传地方经验,经同行评议后形成“官方版-社区版”双轨更新机制,既守护核心文本,又容纳地方知识生息。

《四部医典》的申忆成功不是终点,而是一场跨越千年的接力赛进入新的赛段。它提示我们:传统医学的“现代性”不在于削足适履地迎合实验室指标,而在于以开放、循证、共享的姿态,把古老的智慧转译为当代人能听懂、愿使用、可获益的健康语言。当 13 世纪的脉诊手势与 21 世纪的神经网络在同一间诊室里握手,当金汁写本的光泽与 3D 打印药丸的质感在同一束灯光下交汇,我们才真正兑现了“世界记忆”的承诺—让记忆活在不断被创造的生活之中。